北海道大雪山系でもっとも利用者が多い避難小屋「黒岳石室(いしむろ)」と野営(キャンプ)指定地について、2023年の最新情報をまとめました。

石室内部の様子から利用方法、料金、売店、水場、キャンプスペース、バイオトイレなどをレポートします。

黒岳石室は、黒岳山頂から20分ほどの場所にあり、夏山シーズン中は管理人が常駐している数少ない避難小屋ということもあって安心感が絶大。

いつも多くの人で賑わう石室は、「テント泊は初めて」「山に泊まってみたいけど装備もないし不安がいっぱい」の登山初心者にオススメです。

すでに予定を立てている人も、いつかは行ってみたいと思っている人も、ぜひ、参考にしてみてください。

Contents

黒岳石室ガイド

層雲峡からロープウェイとリフトで7合目まで行くことができるため、なんとなく登ってしまった観光客から、数日かけて大雪山を縦走する人まで、さまざまな登山者が行き交います。

その黒岳山頂から800メートル南西のところにある避難小屋が、黒岳石室(いしむろ)です。

黒岳山頂から見た石室方面

黒岳山頂から石室までは、砂レキのなだらかな尾根を歩くこと20~30分程度。1本道で迷う心配はありません。

途中の高山植物と山々は疲れが吹き飛ぶ絶景ですから、石室まではアッと言う間の天上散歩です。

高山植物が見頃を迎える7月中旬から9月上旬の紅葉時期まで、世界中からの登山者で登山道には途切れることない人波が続きます。

黒岳石室の基本データ

| 場所 | 黒岳の南西800m 黒岳山頂→石室の標準コースタイム10分(休憩なし) |

| 収容人員 | 20組、32名まで テント20張(1人用テント換算で35張) |

| 石室利用協力金 | 大人ひとり2,000円、小学生以下ひとり1,000円 素泊まり、食事の提供なし |

| テント場利用協力金 | 大人ひとり500円、小学生以下ひとり500円 |

| レンタルシュラフ | なし |

| 売店 | 飲み物等の販売あり |

| トイレ | あり 1.バイオトイレ(2つ):1回の利用につき一人500円(任意) 2.携帯トイレブース(2つ):携帯トイレ使用、無料 できるだけ携帯トイレを持参し、携帯トイレブースを使用してください |

| 水場 | あり(雨水 ※要煮沸) |

| 電波状況 | 一部場所により受信可能 ※天気予報など情報入手にラジオを持っていくことをおすすめします |

| 管理人常駐期間 | 2023年6月24日(土)~9月23日(土)まで常駐 |

| 問合せ先 | 石室に関する問い合わせ:りんゆう観光 TEL:01658-5-3031 トイレに関する問い合わせ:北海道上川総合振興局 環境生活課 TEL:0166-46-5922 |

黒岳から足を伸ばした人、旭岳から縦走中の登山者、ここを拠点にして周辺の山を巡る人など、大雪山の中継基地ともいえる石室は、夏山シーズン中、常に賑わっています。

石室の受付です。キャンプ場でのテント泊も、ここで受付して料金を支払います。

石室の入口です。

内部は2階建て。混雑具合にもよりますが、基本的に寝るスペースしか無いと思ったほうがいいでしょう。

石室の内部は湿度が高く、人が少ないと寒く、多くなると途端に蒸し暑くなります。

室内は禁煙。火気取扱いには注意が必要です。

ガスを使って調理する場合は、悪天候でもない限り、屋外にあるテーブルとベンチを利用しましょう。

ザックの中身を整えるのも、外のほうが他の利用者に気兼ねなくできます。

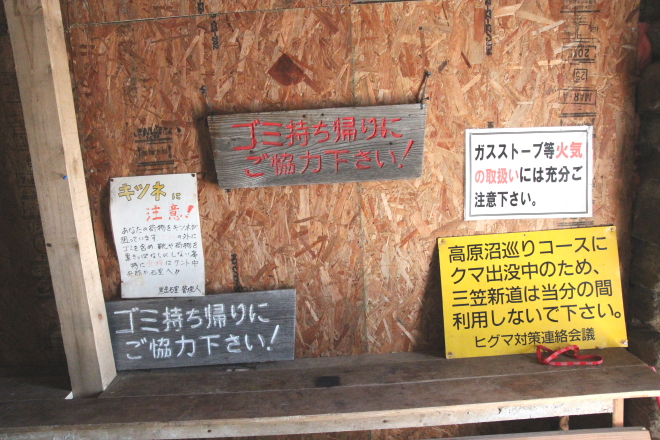

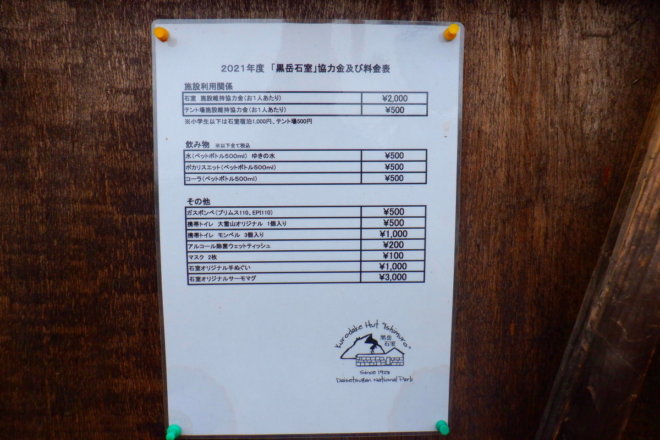

受付では物販もしています。避難小屋と思えない充実ぶりです。(下記は2021年のメニュー表です)

以下、最新の売店メニューと料金表です。(2023年6月5日確認)

【飲み物】

| 水(ペットボトル500ml)ゆきの水 | \500 |

| ポカリスエット(ペットボトル500ml) | \500 |

| コーラ(ペットボトル500ml) | \500 |

【アルコール】

| 缶ビール(350ml) | ¥800 |

| 日本酒(180mlパック) | ¥500 |

【その他】

| ガスボンベ(プリムス110、EPI110) | \500 |

| 携帯トイレ | \500、\1,000 |

| ホッカイロ1枚 | ¥100 |

| ストック 石突きキャップ1個 | ¥500 |

| ピンバッジ | 価格未定 |

| 石室オリジナルTシャツ | ¥3,000 |

| 石室オリジナル手ぬぐい | ¥1,000 |

| 石室オリジナルサーモマグ | ¥3,000 |

宿泊予約は必要なし

宿泊には予約の必要はありません。

避難小屋という性質上、来た者は拒まないのが原則です。命に関わることなので、「宿泊を断られた!」「空きがない」ということはありませんからご安心を。

ただし、混雑すれば寝る場所が狭くなることはあります。特に7月中旬以降の土日祝日は最盛期のため、すし詰めは覚悟しておきましょう。譲り合いの精神が大切になります。

有人で売店もあり、いろいろ充実しているのでつい勘違いしてしまいがちですが、あくまでも避難小屋としての設備だということを、お忘れなく。

民間委託の有人避難小屋

石室の最大の特徴は、有人の避難小屋だということ。しかも民間委託です。

大雪山国立公園の山にある避難小屋で、夏山シーズンに管理人が常駐しているのは、この石室と白雲避難小屋だけ。

建物は森林管理局所有ですが、管理運営は上川町から委託を受けたロープウェイとリフトを運行する「株式会社りんゆう観光」が行っています。

オリジナルTシャツを販売するなどの商売気には賛否ありますが、サービス面では民間ならではの良さが前面に出ています。

たとえば、キャンプ指定地がほぼ満杯になると、トイレ前や登山道分岐の環境や植生に影響が少ない場所に急きょテントスペースを確保して臨機応変に対応。

天候などの情報も、管理人より得ることができます。

ロープウェイやリフトの運行情報も、何かあれば石室に連絡が入るなど連携が図られ、悪天候などによる運休情報も石室に居ながらして得られるのは非常に安心です。

キャンプ場ガイド

石室のすぐ隣には、野営(キャンプ)指定地があります。

大雪山国立公園内では、野営指定地以外での野営は禁止されていますから、緊急時を除き、テントをたてるときは必ず指定地を利用しましょう。

石室のテントスペースは、全体的にゆるやかな傾斜がついており、真っ平らな場所はありません。

大きな岩などがなく、土が出ていているのでペグを打つことが可能です。ただし、火山灰のため抜けやすく、風などで抜けないように石で押さえる必要があります。

黒岳に限らず、最近のテント泊は1人用のソロテントが主流になっています。グループで登っても、少人数のテントでそれぞれ寝る流れがすっかり定着しました。

山でも個室を好む傾向があることや、山岳会などの組織に所属せず少人数で登る人が多くなったこと、安価なテントの登場や、軽量化されて持ち運びしやすくなったことなどが要因として考えられます。

難点としては、小さなテントは場所をとること。連休やお盆などのピーク時には、昼くらいになるとスペースに余裕がなくなり、午後2~3時くらいにもなれば、トイレの前や登山道の脇などしか空きスペースがないこともあります。

混雑時は、管理人の指示に従って設営するようにしましょう。

撮影時には、野営(キャンプ)指定地に30張くらい。バイオトイレの前や登山道分岐などの指定地外のスペースにも、8張ほどを確認しています。

いい場所を確保したいなら、遅くとも昼すぎくらいまでに野営(キャンプ)指定地に到着しておきたいですね。

テントを張るなら、次のような場所を選ぶといいでしょう。

- 平らなところ

- 水が流れた跡がない

- 地面に石や岩が埋れていない

- 風が当たらない場所

テント入口は風下に向けて設置するなど、風向きにも注意してください。そうすることで、強風でテントが裂けるといった悪天候によるダメージを少なくすることができます。

水場

石室では、雨水を雨どいで集めて「飲み水」として提供しています。

溜めた雨水の貯留期間やタンクの衛生状況を考えると、直接飲用するのは避けたほうが身のためです。煮沸するか、浄水器を通して飲用します。

蛇口から直接ペットボトルに注ぎ、そのまま飲んでいる人を見かけましたが、何かあっても利用者の自己責任となります。

かつては雪渓まで水を汲みに行ったことを考えると、すぐそばで水が手に入るのは有難い限りです。雨水にはエキノコックスの心配がないのもうれしいですね。

命に直結する飲み水の確保は、山ではとても重要です。水の心配をしなくていいだけでも、山行の難易度は下がります。

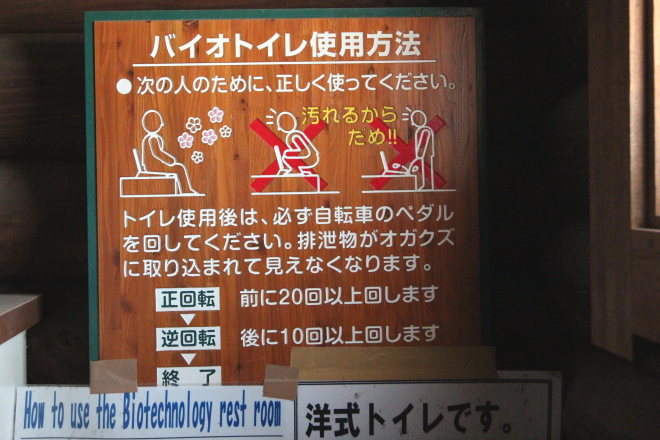

バイオトイレ

石室の隣にあるのが、平成16年から本格的に使用が始まったバイオトイレです。

バイオトイレとは、水を使わずオガクズを利用した乾式処理装置のこと。オガクズの特性を利用して、糞尿をオガクズと混合・攪拌(かくはん)することで臭いの発生を抑制し、水分を蒸発させて量を減らし、資源化します。

トイレの管理費として、1回の利用につき一人500円(任意)を入れる箱が設置されています。

中には足踏式のバイオトイレが4台設置されていましたが、2020年よりコロナ対策として2台を和式トイレに、2台を携帯トイレ専用ブースに改装しました。

携帯トイレ専用ブース(無料)。

通常トイレ(和式)ブース(500円)。

こちらは以前あった洋式トイレです。2020年より和式トイレ(有料)に改装されています。

有料の和式トイレは、用が済んだら「前に20回、後ろに10回」自転車をこいでから退出します。

登山者が多い時間帯や大人数の団体が出発する前などには、トイレ待ちの長い列ができます。

7月の3連休に訪れたときは、石室とテントスペース合わせて200人はゆうに超える登山者が宿泊していました。トイレに行くたびに長い順番待ちの列ができていて、トイレの扉を開け閉めする音が夜通し響くという、完全なオーバーユース状態でした。

トイレットペーパーの補充も間に合わなかったり、便座から糞尿があふれ出し、使用するのをためらうほど汚れているときもありました。

利用者の数がトイレの処理能力を超えていることが主な要因ですが、石室で酒類を販売していることもオーバーユースに拍車をかけていると考えています。飲めばトイレが近くなるのは言うまでもありません。

遅くまで酒盛りして騒ぎ周囲に迷惑をかけるグループが、必ずと言っていいほどいるのも石室の特徴です。

トイレが完成した平成16年とは、登山を取り巻く環境も大きく変わりました。ここ数年で海外から訪れる登山者も増えています。このままでは恥ずかしい。

酒類の販売を取りやめる、清掃を徹底するなど、トイレの使用環境を真剣に見直す時期に来ていると思います。

とはいえ、これほど登山客の利用が集中する場所でありながら、登山道の脇に使用済みのティッシュが落ちていたり糞尿の臭いがしないのは、明らかにバイオトイレの効果でしょう。

同じ大雪山系にあるトムラウシ山の南沼キャンプ場では、携帯トイレブースを利用せずに用を足そうとする人で高山植物が傷つき、無数の枝道ができて、辺り一面にティッシュの花が咲くというトイレ問題に悩まされています。

それを考えると、石室バイオトイレの健闘のほどが分かるというもの。オーバーユースながらも、登山者の利便性と環境保全に大きく貢献しています。

気温と服装

北海道の山の気象条件は、標高プラス1,000メートルして考えるといいでしょう。

北海道の山では、7月でも低体温症で死者がでることがあります。夏山はとかく暑さばかりに注意が向いてしまいがちですが、同時に、寒さにも十分な装備が必要です。

黒岳石室(標高1870.7m)付近の気温をみてみましょう。

| 気温(推定値) | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |

| 最高気温 | 10.9℃ | 14.4℃ | 13.8℃ | 8.9℃ |

| 平均気温 | 6.7℃ | 10.9℃ | 11.1℃ | 5.9℃ |

| 最低気温 | 0.5℃ | 6.4℃ | 7.2℃ | 2.7℃ |

参考:「黒岳石室(基準標高1870.7m)付近の気温」ヤマレコ

あくまでも推定値ですが、朝晩は気温が一ケタ台まで下がるのは体感的に間違いありません。風が強いと体感温度はもっと低くなりますし、予想外の悪天候に見舞われることも考えられます。

取材時に登山者を観察してみたところ、日中は長袖シャツや長袖ジャケット着用、夕方や早朝は薄手のダウンジャケットを着ている人が多かったようです。

寒さの感じ方は個人差が大きく、雨具のジャケットを軽く羽織っただけの人もいれば、たくさん着こんで着膨れしている人など様々です。

年齢や男女差もありますし、外気温が直接伝わるテント泊なのか、それとも石室泊なのかによっても寒さ対策は違ってきます。

最低限の装備として「フリース」や「ダウン素材のミッドインナー」を携帯してください。これらの防寒具は、北海道では夏山の基本装備です。

薄手のダウンは軽量で、空気を抜いて収納すればコンパクトにまとまりますからオススメです。できればジャケットとズボンの上下とも揃えておくとより安心でしょう。

外気温がダイレクトに伝わるテント泊では、気温が氷点下まで下がったときのことを考えて装備を準備します。衣類だけでなく、寝袋などと合わせて総合的に防寒対策をとるといいでしょう。

石室周辺のお花

石室の周辺は、大雪山系でも有数の高山植物が咲き誇るお花畑です。雪解けとともにいっせいに花を咲かせる姿は、山の上の短い夏を象徴する存在。

大雪山でしか見ることができない固有種も多く、7月中下旬には、花を目当てに全国から登山者がやってきます。

エゾイワツメクサ

エゾツツジ

メアカンキンバイ

コマクサ

イワウメ

コエゾツガザクラ

エゾコザクラ

ヨツバシオガマ

チングルマのお花畑

とかく山々ばかりに目を奪われてしまいがちですが、足元の小さな草花も見逃せません。

石室から行ける山

石室は周辺の山々へのアクセスが良いため、ここをベースキャンプにして登山を楽しむ方法もあります。

桂月岳

石室からのガイドタイム:登り15分/下り10分

大正の文学者「大町桂月」にちなんだこの山。桂月が黒岳沢から黒岳に登ったときの紀行文を中央公論で発表したことがきっかけで大雪山の名が全国に知られるようになりました。

石室からは標高差50mの「丘」のようなもの。ご来光を見るために、早朝に登る人も多い山です。

-

【北海道の山】桂月岳登山ガイド

黒岳石室の裏に位置する桂月岳。 標高は1938mありますが、石室からは標高差約50mの「小高い丘」です。 ちょっとした散策気分で登ることができるので、黒岳から足を伸ばして石 ...

北鎮岳

石室からのガイドタイム:登り2時間10分/下り1時間20分

キバナシャクナゲやコマクサなどがお花畑となって広がる平坦な雲ノ平を進み、途中から大雪山の中心であるお鉢平の縁を歩いて頂上へ。石室からは分かりやすい1本道です。

黒岳経由で北鎮岳まで足を延ばす日帰り登山者も多くいます。

北鎮岳(2244m)は旭岳に次いで北海道第2の高峰ですから、晴れていれば、旭岳から十勝連峰まで一望に見渡せるでしょう。

お鉢平一周

石室からのガイドタイム

| 右回りコース 4時間30分 | 石室→北海岳 1時間40分 | 北海岳→間宮岳 40分 | 間宮岳→北鎮分岐 1時間10分 | 北鎮分岐→石室 1時間 |

| 左回りコース 4時間30分 | 石室→北鎮分岐 1時間40分 | 北鎮分岐→間宮岳 1時間 | 間宮岳→北海岳 40分 | 北海岳→石室 1時間10分 |

約3万年前の噴火により生じた長径2.2㎞凹地(カルデラ)の縁を、ぐるっと一周するコースです。

ビューポイントは360度。砂れきの稜線を歩きながら、周囲の山々を手に取るように眺めることができます。

アップダウンはそれほどではないものの、距離があるため、黒岳7合目から1周して日帰りするのは健脚向き。石室からなら、ほどよい日帰りコースです。

なお、お鉢平は現在も有毒ガスが発生しているため立ち入り禁止です。

-

【北海道の山】大雪山お鉢平めぐり登山ガイド

お鉢平は、大雪山の中央部に位置する約3万年前の噴火により生じた長径2.2kmのカルデラです。 黒岳石室を起点に、お鉢平の縁をぐるっと1周するお鉢平めぐり(左回りコース)を紹介します。 今なお有毒ガスを ...

白雲岳

石室からのガイドタイム

| 登り 3時間30分 | 石室→北海岳 1時間40分 | 北海岳→白雲分岐 1時間10分 | 分岐→白雲岳 40分 |

| 下り 2時間50分 | 白雲岳→分岐 30分 | 分岐→北海岳 1時間10分 | 北海岳→石室 1時間10分 |

銀泉台から赤岳、高原温泉から緑岳を経由しての登山者が多い白雲岳ですが、石室からも日帰りで行くことができます。

高山植物のお花畑を通り、清流を渡渉したり、砂れきやガレ場があったりと、変化に富んだ雄大な尾根歩きを楽しめます。

運が良ければ野ウサギやナキウサギなどの野生動物に出会える、通好みのコース。

ここまで足を延ばす登山者はあまりおらず、ちょっとさびしく感じるかもしれません。ガスがかかれば道迷いし易くなるので注意が必要です。

旭岳

石室からのガイドタイム

| 登り 4時間40分 | 石室→北鎮分岐 1時間40分 | 北鎮分岐→中岳分岐 30分 | 中岳分岐→間宮岳 1時間 | 間宮岳→旭岳 1時間30分 |

| 下り 3時間10分 | 旭岳→間宮岳 1時間 | 間宮岳→中岳分岐 30分 | 中岳分岐→北鎮岳分岐 40分 | 北鎮岳分岐→石室 1時間 |

日帰り縦走としてよく利用されるのが旭岳から黒岳(もしくはその反対)へ抜けるコース。

そちらは初級レベルですが、石室から行って戻ってくるこちらのコースはかなりの健脚向きです。石室を朝早くスタートするなら、日帰りピストンが可能。脚に自信のある人にはオススメです。

いずれのガイドタイムも、「北海道 夏山ガイド」を参考にした「休憩なし」の標準ガイドタイムです。個人差がありますので、ご自身の経験や体力を加味して判断してください。

携帯トイレと浄水器

最後に、黒岳周辺の山行に欠かせない携帯トイレと浄水器の紹介をしておきます。

コロナウィルス感染予防のため、黒岳石室バイオトイレの使用は極力控え、携帯トイレブースを使用するように推奨されています。トイレブースのなかには便座のような椅子が備え付けられていて、そこに持参した携帯トイレを広げて用を足します。携帯トイレにはいろんな形状のものがありますが、便座状の椅子に広げて使うことができるタイプを選んでください。

サニタクリーンの簡単トイレセットは密閉式収納袋がついているんですが、これがけっこう強力で、臭いが漏れないのでおすすめです。

北海道の山では、エキノコックス症感染リスクがあるため、生水を飲むことはできません。キツネなどのフンに混じったエキノコックスの卵が、水を通して人の口の中に入ると、エキノコックス症に感染するからです。

それ以外にも大腸菌などのリスクもあります。黒岳石室の雨水だって、現代で雨水を飲む生活をしている人なんていませんから、そのまま飲むのは避けたいですよね。

川だろうが雪渓だろうが、山のどこかで取水して飲用するなら、煮沸するか浄水器でろ過しましょう。荷物の軽量化を図るなら、浄水器がおすすめです。

以上、大雪山系「黒岳石室」宿泊とテント泊のための最新情報を徹底ガイドしました。