シュラフカバーは「あるといい」程度に思っていませんか?

かさ張って重いので、荷物を軽量化しようとすると、真っ先に必要性が疑問視される存在になっていないでしょうか?

北海道では、必要性を論じる段階を通り越して必需品です。

「濡れ防止」と「保温」という、2つの大きな役割を持つシュラフカバーについてお話します。

なお、北海道をベースにお話ししますが、基本的に全国どこの山であろうとシュラフカバーは必要というスタンスには変わりありません。

スポンサーリンク

シュラフカバーの2つの大きな役割

シュラフカバーというのは、ダウンや中わたが入ったシュラフが雨などによって濡れて性能が落ちるのを防いだり、保温性を維持するために備えるものです。

役割は大きく2つ

- シュラフをぬらさないための防水対策

- 防寒対策のためのアイテム

まずは、なぜぬらしてはいけないのか説明します。

なぜシュラフをぬらしてはいけないのか? 浸水と結露

現在、登山愛好家のほとんどが使用しているのはダウン製のシュラフです。

ダウンは軽くて温かく、空気を抜くとコンパクトに収納できて携行性もいい。山では重宝するアイテムですが、弱点もあります。

それは、水分を含むと保温効果が弱まること。

ダウンの細かい羽毛は、無数の小さな空間を作り出して、そこに空気をたっぷりと含みます。

空気は熱伝導率が低いので、外の冷たい空気を遮断し、体温を逃がさないようにしてくれる断熱材になってくれます。だから温かい。

ところが、ぬれたり湿度が高くなると細かい羽毛がくっついてつぶれてしまい、空気を含むことができなくなって保温性が低下してしまいます。

さらに、ダウンはいったんぬれると簡単には乾きません。

程度にもよりますが、もしもびしょ濡れになったとしたら、乾くまで何日という単位でかかります。

山でぬらしてしまったら、場合によっては命に関わることもある。

だから、ダウンシュラフはぬらさないことが重要なのです。

いちばんダメージが大きいのは、テント内の浸水です

シュラフをぬらしてしまう原因といえば、山行中の雨や、テント内に発生した「結露」をイメージするかもしれませんが、実際に多いのはテント内の浸水です。

いまどきのテントに水が入ってくるなんて「あり得ない!」と思うかもしれませんが、わたしの経験では「ザラ」にあります。

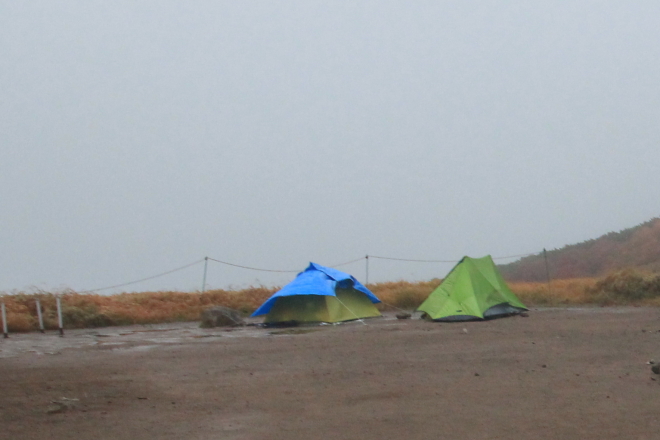

山の上では、時として予想だにしない過酷な気象条件にさらされます。

耐水圧など、テントの性能を上回る風雨にさらされたら、最新式だろうと年季の入ったテントであろうと浸水します。

テント本体とフライシートの二重構造になっていても、違いはありません。悪天候ではフライシートをめくりあげて雨風が侵入します。

ちなみに、シュラフをぬらすのは寝ている間と決まっています。

というのも、起きていればすぐに気付きますから。

山は天気が変わりやすいですよね。

テントを設営したときは穏やかでも、夜中に土砂降りの雨が降ったり強風が吹き荒れることは日常茶飯事です。

珍しいくらい穏やかな天気だったある山行では、夜中に天候が激変して、テントの天井が寝ているわたしの顔にくっつくくらいの激しい風と雨にさらされました。

長時間の激しい風雨で、朝にはテント内には小さな池が出現。

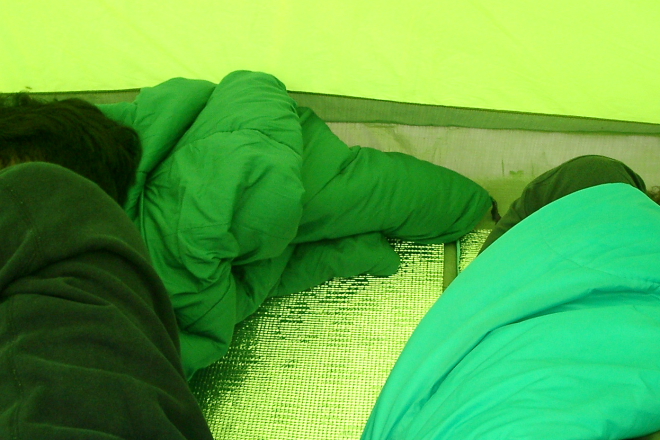

そんなときに限って、同行者はザックからシュラフカバーを取りだすのが面倒でそのままぐっすり寝てしまい、シュラフが水たまりに浸かっていたという…。

- 激しい雨が長時間叩きつけて、テントの縫い目や四隅から水がジワジワしみてきた

- 強風でベンチレーターから雨が入り込んでいた

- ベンチレーターのヒモがテント内に垂れ下がり、それを伝って雨水がポタポタ落ちていた

これまでいろんなケースの浸水を経験してきましたが、テントの浸水によるダメージは、結露の比ではありません。

テント泊のアクシデントからシュラフを守るには、シュラフカバーを使用するのが最適なのです。

結露には「テント本体」と「シュラフカバー内」の2つある

本州の登山者には、シュラフをぬらす原因として「結露」がいちばんよく知られているようです。

結露によるダメージは軽微な印象がありますから、シュラフカバーが「あれば尚よし」「夏山では必要ない」微妙な存在として認識されているのは、このためかもしれません。

結露は温度差によって発生します。

山小屋泊がメインの本州では、夏は室内と外の温度差がさほどありませんから、「夏は結露対策する必要がないからシュラフカバーも不要」と考えるに至っても不思議はありません。

一方、北海道の夏山ではテント泊が基本です。

大雪山系のキャンプ地なら、真夏でも朝晩は気温が一ケタ台になります。

布一枚で仕切られただけのテントの中と外でかなりの温度差が生じるため、夏でも酷い結露が発生します。

テントのなかにいる人の汗や吐く息でも結露しますし、テント内でストーブをつけたり調理すればなおのこと。

朝になればテントの内側がびっしょりと結露して水滴が滴り落ちていることはザラ。

テントの生地に接する場所で寝ると、シュラフをぬらしてしまいます。

結露には、もうひとつあります。

結露からシュラフを守るはずのシュラフカバーの「なか」にも結露が発生することをご存じでしょうか?

テント内側の結露は「外とテント内」の温度差によるものですが、シュラフカバー内の結露は「テント内とシュラフカバー内」の温度差によって生じます。

これにはシュラフカバーの素材が大きく関わってきます。

使用しているシュラフカバーが透湿性が低い素材でできていると、寝ている間にかいた汗が内部に留まり、結露が発生してシュラフがぬれてしまうのです。

避難小屋に泊っても、小屋の内部が寒ければ、シュラフカバー内結露はおこります。

北海道の避難小屋には暖房設備はありませんから、テントに比べれば温かいものの、外の寒さが厳しいときは、室内とシュラフカバーの中との温度差は当然大きくなるからです。

結露は浸水ほど深刻なダメージを負いませんが、ダウンの保温機能低下は免れませんし、何より不快です。

高価なダウンのシュラフを浸水や結露から守るためには、シュラフカバーは必需品。

そして、買うなら透湿性に優れた「ゴアテックス」のシュラフカバーをおすすめします。

防寒対策としてのシュラフの役割

北海道では、シュラフカバーは防寒対策として重要な装備です。

というのも、北海道の山小屋は避難小屋であって宿泊前提ではありません。山中泊は、基本的にテント泊を意味します。

北海道の2000m級の山であれば、気象条件は本州の3000m級に匹敵します。

そのクラスの山でテント泊するなら、真夏といえども寒さへの備えが必要なのです。

熱は温かいところから冷たいところへ移動する性質があります。

ダウンのシュラフにくるまっていても、シュラフの外の冷たい空気に、徐々に体温が奪われてしまいますから、シュラフカバーで包み込むことで温かい空気の層(断熱層)失われるのを防ぐわけです。

北海道ではシュラフ単体で使えるか?

本州では、シュラフ単体での使用が割とメジャーなようです。

保温性について、国内シュラフメーカーのイスカ(ISUKA)に問い合わせてみました。

Q:シュラフカバーの機能のひとつである「保温性の向上」について、具体的なデータがありましたら教えてください。

A:シュラフカバー装着による保温力の向上を示す具体的なデータはございません。フィールドでの体感的なテストを重ねた結果、おおよそプラス2℃を想定しています。

北海道でのテント泊では、わたしの体感ではシュラフカバーをすることによって「より温かくなった」と感じることはなく、あくまでも温かさをキープ(保温)してくれるものという位置づけです。

シュラフカバーはシュラフや防寒着などと組み合わせた総合的な防寒対策の一部であって、北海道では単体での使用は考えられません。

夏のベストシーズンに限っていえば、沢登りで沢筋にテント泊するときに荷物の軽量化のためにシュラフカバーだけで寝る人はいますが、薄手のダウンジャケットやダウンパンツも併用しています。

百歩譲って、夏の暖かい時期の風が吹き抜けない地形での使用など、一定の条件下ではシュラフカバー単体使用は不可能ではないかもしれません。

ですが、ビバークでもない限り、あえて試してみたいとは思いません。

スポンサーリンク

シュラフカバーを選ぶときに注意するポイント

シュラフカバーにはグレードやサイズがあり、対応できるシュラフが限定されています。

冬期用のダウンがたっぷり入ったシュラフに、夏期用シュラフカバーを装着するわけにはいきません。

シュラフカバーはシュラフに合わせて購入しましょう。

初めてシュラフを買うときは、「シュラフカバーもセットで買う」のがセオリーです。

まずはゴアテックスを選ぶ

北海道の夏山でテント泊するなら、ゴアテックスを強くおすすめします。

防水性、透湿性、軽量性のすべてにおいて優れていますし、保温性の維持にも効果的で、少々値段が高くても対費用効果がバツグンです。

比較するなら価格と重さ

ゴアテックスであれば、残りの検討事項は「重量」と「価格」くらいなものでしょう。

日本製のシュラフカバーを参考までに紹介します。

超軽量のゴアテックス素材 イスカ ゴアテックス インフィニアムシュラフカバー ウルトラライト

シュラフメーカーとして有名なイスカ(ISUKA)のシュラフカバーです。

ゴアのシュラフカバーの代名詞的な存在ですね。

サイズによって重さに若干違いがありますが、平均重量はたったの360g。350mlの缶ビール1本分くらいです。

にもかかわらず、防水透湿素材を表地と裏地で挟んでラミネートした3層構造(スリーレイヤー)で、耐久性にも優れています。

我が家にあるシュラフカバーは、このシリーズのワイドタイプで冬期にも対応していますが、それでも重量は405gしかありません。

将来的には積雪期の登山もしてみたいと考えているなら、最初からワイドタイプを購入するといいでしょう。

ビバ―クで使う前提で作られた超軽量シュラフカバー アライテント E-シュラフカバー

作っているのはテントメーカーのアライテントです。

単にシュラフを濡れから守るだけでなく、単体でビバークシェルターとしても使用できるとうたっています。さすが、テント屋さんの発想ですね。

ゴアテックスではなく、透湿性の良い高通気エントラント®を使用しています。3層構造(スリーレイヤー)でありながら、重さはレギュラーサイズで260g。超軽量で価格も手ごろです。

ヒートロスを防ぐためにファスナーがありません。

シュラフカバーのファスナーをほとんど開け閉めすることがないわたしは、ファスナーの有無や付いている位置(真ん中・サイドなど)はあまり重視していません。

ファスナーがない分だけ軽くなっていますし、シンプル=破損しにくいということにもなりますから、いいのではないでしょうか。

我が家には旧モデルのゴアテックス製シュラフカバーLサイズがあります。ファスナー付タイプで重量は490gありますから、装備の軽量化をお考えの方には向いていません。

ロングセラーのシュラフカバー 【Heritage/ヘリテイジ】eVent WINDPROOF シュラフカバー ファスナー付

ロングセラー商品です。

現行モデルは、素材に高度な耐水性、透湿性、そして通気性を持つeVent® WINDPROOFを採用することで、より軽量・快適になりました。

ファスナーは左に傾斜して配置されているので、就寝時にファスナースライダーが口周りに当たりにくく、右手での開閉が容易になっています。

メーカーではシュラフとの併用を推奨しており、野外や単体での使用は耐水性が落ちてくるとのことです。

シュラフカバー不要のシュラフについて補足します

NANGAのオーロラシリーズのように、防水性のある生地(オーロラテックス防水生地)を使ったシュラフカバー不要のシュラフが登場しています。

どの程度の防水性なのか、メーカーのNANGAに問い合わせてみました。

Q:シュラフカバーは必要ないということですが、悪天候でテント内が浸水するようなケースでも必要ないということでしょうか。縫い目などから水が入ると思うのですが…。どの程度の防水性なのか教えてください。

A:オーロラテックスは高い耐水圧を備えた生地ですので、大量の水分に触れても表面からは水が通過致しません。ですがご使用のケースによっては懸念されている通り縫い目などから多少の水分は入りこむことも考えられます。あくまでも結露の水滴程度の影響下でお使いいただくまでに留めていただくことをお勧めいたします。

年を重ねてくると、荷物の軽量化は登山の快適さや安全性に直結してきます。

防水性は完ぺきとは言えませんが、小屋泊メインと割り切って、こういうタイプのシュラフを使うのもひとつだと思います。

なお、NANGAのオーロラシリーズは、特殊な生地を使っているため重量があります。

これにシュラフカバーをプラスすると、通常のシュラフ+シュラフカバーよりも重くなるので注意してくださいね。

最後に、シュラフに関する記事を紹介します。

✔シュラフの選び方を知りたい方向け

-

北海道に行く前に知っておきたい、夏山登山の寝袋(シュラフ)の選び方まとめ

「北海道に縦走に行くのだけど、どんな寝袋(シュラフ)を持っていくといいのかわからない!」という方、多いですよね。 「夏なのに?!」と驚くかもしれませんが、北海道の夏山で使用するなら、限界(リミット)温 ...

✔おすすめシュラフを知りたい方向け

-

北海道の夏山登山の定番シュラフ比較レビュー「NANGAダウンバッグ450STD」と「ISUKAエア450X」

登山靴やウェアは試着して自分に合ったものを購入できても、シュラフの試着ができるお店はそうありません。 ともするとスペックだけで比較してしまいがちですが、高い買い物ですから、なるべく自分に ...