北海道の山に登るなら、誰もが一度は見てみたいと願うナキウサギ。登山者の心をひき付けるのには、姿かたちの愛くるしさのほかにもワケがあります。それは、滅多に見られないということ。

そんなナキウサギの生態と警戒心が強い彼らを観察するポイントをご紹介します。動画もありますので、ぜひご覧ください。

スポンサーリンク

ナキウサギ

ナキウサギとの出会い運を高めるひとつが、生態を知ることです。

エゾナキウサギが正式名称

ナキウサギは、ウサギ目ナキウサギ科ナキウサギ属に属する哺乳類。ネズミのように見えますが、ウサギの仲間です。

1科1属で、衰退しつつある非常に貴重な生き物であることを示しています。アジアと北アメリカに30種いますが、日本では北海道だけに生息しています。一般に「ナキウサギ」と呼ばれていますが、ユーラシア大陸北部に分布するキタナキウサギの亜種「エゾナキウサギ」が正式名称です。

ナキウサギは、1万年前以上前の氷河期に、陸続きだったシベリヤから北海道に渡ってきたと考えられています。氷河期が終わって海面上昇すると、戻れなくなったナキウサギは涼しいところを求め、北海道の山岳地帯で生き残りました。別名「氷河期の生き残り」と呼ばれる所以です。

広く認知されるようになったのは、1928年(昭和3年)に北海道置戸町で捕獲されてから。もちろん地元の人はもっと昔からその存在を知っていて、旭川地方や十勝地方のアイヌの人々は、チチッ・チュ・カムイ(チチッと鳴く神様)と呼んでいたそうです。

特徴

日本に生息しているウサギは、ニホンノウサギ、アマミノクロウサギ、エゾユキウサギ、そしてナキウサギの4種類。

他のウサギが体長50cm前後、体重約2~3kgと大型なのに対し、ナキウサギは体長15~18cm程度、体重120~160g。手のひらサイズの小さなウサギです。

よくネズミと間違えられますが、決定的な違いは歯にあります。ネズミは門歯(前歯)が1対、ナキウサギは2対です。

耳は小さく丸いのが特徴です。岩と岩のすき間に生息するナキウサギにとって、小さい耳は邪魔にならず好都合なんですね。長いヒゲはセンサーになっていて、このおかげで、暗い所でも狭いところでも動くことができます。しっぽはありますが、5~7mmと短くて見えません。

毛の生え替りは年2回、夏は赤褐色、冬毛は灰褐色~暗褐色になります。この毛色が周囲の岩や植物と同化し、見つけることを難しくしています。

エサはコケモモ、ヒメスゲ、エゾムラサキツツジ、イソツヅジなどの葉や茎、しだ、コケ類、きのこまで植物なら何でもござれ。イワブクロやチングルマなどの高山植物の花も大好物です。

出産は年に1回、1~5頭程度を産みます。子どもは自立する際に縄張りを求めて放浪しますが、条件にあった適地を見つけるのは難しく、生存率は高くありません。寿命は4~5年程度です。

冬眠はせず、9月~10月頃に冬に備えてせっせと食べ物を貯蔵します。

1日の中では、昼間に活発に活動します。観察に適した時間帯は日中、季節では冬になる前の貯食活動が活発になる時期がねらい目ですね。

よく鳴くからナキウサギ

ナキウサギという和名は、よく鳴くことに由来しています。特に繁殖期には盛んに鳴きます。鳴き声でコミュニケーションをとっているんですね。

縄張り宣言する様子をとらえた動画です。※50秒ある動画の最後で鳴きます

ナキウサギといえば、小さくて毛色は岩と同化し、人の気配を感じたらすぐに隠れてしまう警戒心の強さも手伝って、見つけるのは本当に困難です。もしも遭遇できたら運の良さに小躍りしたくなるほど。

そんな彼らを見つけるには、この鳴き声が最大のヒントになります。

北海道在住の登山愛好家でも、鳴き声を知らない人は意外と多いのです。「ピチュッ」という甲高い声は、聞きなれていないと鳥の声と勘違いしてしまいがち。ぜひ覚えておいてください。

食糞します

ナキウサギの糞は2種類あります。

ひとつは直径3~5mmの丸いコロコロうんち。次の画像のように、同じ場所にたくさん溜め糞する習性があります。このコロコロうんちを見つけたら、すぐ近くにナキウサギが生息しています。

もうひとつは、直径3~6mm、長さ18~25mm程度の細長くて柔らかいうんち。吸収できなかった食べ物(草)を盲腸に送って、盲腸で発酵させてからうんちにする「盲腸糞」といいます。

盲腸糞にはタンパク質やビタミンB群が豊富に含まれています。そのため、残った栄養を摂りこむためにもう一度食べます。

生息地

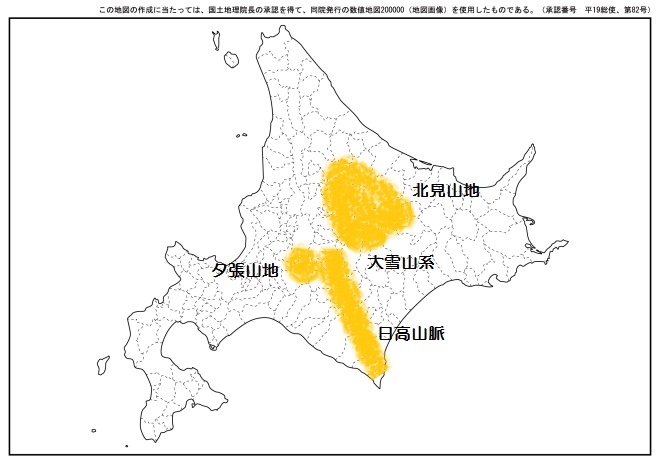

ナキウサギの生息地は、北海道でもごく一部。大雪山系、日高山脈、夕張山地、北見山地を中心に生息しています。

その地域のなかでも、生息に適した場所は主に標高1500m~1900mほどの冷涼な地域の、ガレ場や岩塊(がんかい)堆積地に限られています。

ナキウサギは暑さに弱く、15℃以下でないと生き残れないといわれています。夏は冷涼で乾燥していることが絶対条件です。

むき出しになった岩が堆積したガレ場。

堆積した岩の上に薄い土壌層ができて、その上を森林(アカエゾマツ、エゾマツ、トドマツ、ダケカンバなど)やコケ、シダ類が覆った岩塊(がんかい)堆積地。

このような場所には岩と岩との間に空間があり、天敵のエゾオコジョ、エゾクロテン、キタキツネからの逃げ場にもなる好適地なのです。

スポンサーリンク

おすすめ観察スポット

ナキウサギの観察には、大雪山国立公園内の然別湖周辺がおすすめです。

然別湖周辺

標高810mの然別湖周辺は、最大級のナキウサギ生息地です。

他の生息地は標高1500m~1900mほどの高地ですから、ここは標高が低いですよね。にもかかわらずナキウサギが生息しているのは、然別湖周辺が日本最大の風穴(ふうけつ)地帯だからです。

風穴とは

風穴とは、火山が噴火した際に流れ出た溶岩がくだけて岩となり、岩と岩の間にすき間(穴)ができている場所です。冬の間に風穴に雪が入り込み、奥のほうは夏の間も溶けることがない永久凍土になります。

これは然別湖近くの東ヌプカウシヌプリで7月に撮影した風穴の写真です。中にはたっぷりと雪が残っています。

外気温は20℃を超えていますが、風穴から噴き出す風は1.2℃しかありません。

標高が低くても、風穴があるため、夏でも常に涼しい空気が留まります。暑い場所が苦手なナキウサギにとって、最適な生息地なのです。

観察するときの注意

ここまで、ナキウサギが生息できる場所は、非常に特殊で、限定されていることがお分かりいただけたと思います。その希少な環境は、温暖化やスキー場などの開発、道路建設によって生育地の分断などがおきると、いとも簡単に破壊されてしまいます。

ナキウサギは、2012年に環境省のレッドリストで準絶滅危惧種に選定されています。今すぐ絶滅することはないにせよ、存在基盤が脆弱で、いつどうなってもおかしくありません。

観察するときは十分な配慮をお願いします。

- 餌付けするのは絶対にやめましょう

- 大きな声や物音をたてず、静かに観察しましょう

- 持ってきたものは持ち帰ること(ゴミ、食べ物、自分の排泄物…全部です)

- 高山植物などの植生を傷つけないようにしましょう

- むやみに近づかないようにしましょう

トムラウシ山 ロックガーデン

かつて、トムラウシ山から化雲岳に向かう途中のロックガーデンで、エゾオコジョがナキウサギを追いかけるシーンに遭遇したことがあります。

いったん通り過ぎたエゾオコジョが、我々の足元まで戻ってきて、後ろ足立ちして愛敬を振りまいたのには驚きました。

可愛らしい姿に似つかわしくないどう猛さを持つエゾオコジョが余裕しゃくしゃくなのに対し、ナキウサギは命がけの全力疾走。逃げおおせただろうか?と今もときどき思い出します。

自然界では食物連鎖の底辺にいて、人間による環境破壊や地球温暖化の脅威にもさらされ、絶滅寸前といわれるナキウサギ。もしも出会えたなら、その幸運に感謝しながらそっと観察してみてください。

ナキウサギについてもっと知りたい方はナキウサギふぁんくらぶホームページをご覧ください。長らくナキウサギの生息環境を守る活動をしている団体です。カレンダーの販売や活動を支える寄付も受け付けています。